98年前,一群热血青年齐聚南昌,打响石破天惊“第一枪”,开启中国革命新纪元;98年后,一群来自五湖四海的“90后”“00后”,用青春的旋律演绎先辈的故事,以激昂的歌声向人们讲述“八一起义”烽火岁月。

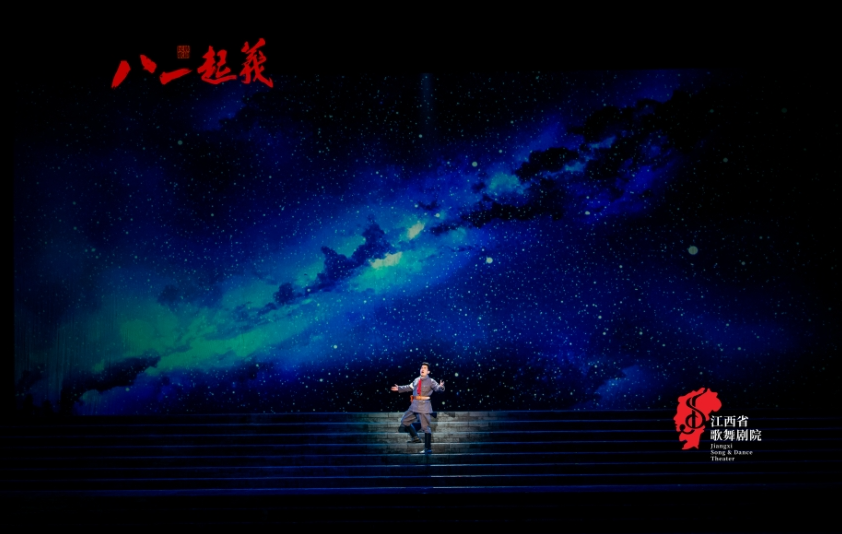

11月12日晚,湖南大剧院座无虚席,江西原创民族歌剧《八一起义》在此迎来它的第50场巡演,现场掌声如潮,经久不息。

这场“雅韵三湘·舞台经典”展演活动的重磅剧目,俨然一场跨越赣湘两地的红色艺术盛宴,不仅为湖南观众带来震撼心灵的视听体验,也标志着这部建军百年献礼剧目的巡演之路迈入新的里程碑。

从南昌首演9分钟售罄的盛况,到如今走遍全国的口碑相传,《八一起义》用50场演出证明了红色题材艺术作品的强大生命力,也让“人民军队的摇篮”的红色基因在巡演路上不断生根发芽。

01

“没想到在家门口能看到这么棒的红色歌剧!石倚洁的现场太震撼了,周总理的形象栩栩如生。”演出结束后,湖南师范大学学生王妍难掩激动。当晚的演出中,剧院内座无虚席,连走廊都站满了慕名而来的观众。

当剧中《相伴一生》的旋律响起,周恩来与邓颖超的深情对唱穿透时空,台下不少观众悄悄擦拭眼角;而贺龙《我的入党志愿书》的激昂唱腔,则引发了全场观众的共鸣,掌声持续近一分钟。

作为文化和旅游部“2024—2025年度中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目,《八一起义》由中共江西省委宣传部等单位联合出品,汇聚了国内顶尖主创团队:总导演黄定山凭借《沂蒙山》《红船》等作品斩获数十项全国大奖,编剧王晓岭创作的《当兵的人》《强军战歌》家喻户晓,作曲家栾凯曾为北京奥运会、冬奥会开闭幕式操刀音乐。

全剧以14幕篇幅,通过革命叙事线、领袖友谊线、革命爱情线三线交织的结构,全景式再现了八一南昌起义的壮阔历程,既刻画了周恩来、朱德、贺龙等革命领袖的鲜活形象,也通过景芸、哑巴等虚构人物展现了普通军民的革命情怀,实现了宏大叙事与微观细描的完美融合。

值得一提的是,饰演周恩来的著名男高音歌唱家石倚洁,刚刚在第十四届中国艺术节上,凭借江西省文联创演的歌曲《是你一直想着我》,斩获第十八届文华节目奖。作为湖南师范大学音乐学院教授,此次回到湖南演出,石倚洁更是倾注了全部情感。

“这是我首次参演民族歌剧,为了贴近周总理的形象,我阅读了大量史料,观摩了数十部影视资料,力求展现他的刚毅与柔情。”石倚洁在演出后表示。当晚,他以通透明亮的嗓音演绎《我在等待这一刻》,将周恩来在起义前夕的焦灼与坚定表现得淋漓尽致,赢得了观众阵阵喝彩。

而制作人杜欢饰演的青年毛泽东,以解开的衣领、洒脱的姿态,还原了伟人的革命浪漫气质,其与石倚洁的“三次击掌相约”,成为剧中最动人的桥段之一。

02

从赣江之畔到湘江之滨,《八一起义》第50场巡演的顺利举办,恰是湘赣红色文化一脉相承的生动写照。江西是人民军队的摇篮,南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪;湖南是秋收起义的策源地,是毛泽东思想的重要发源地。

两地山水相连、人文相亲,红色基因早已融入血脉。而《八一起义》的巡演,正是对这种红色传承的艺术呼应。

“南昌起义功在第一枪,却不止于第一枪!”总导演黄定山的这句话,点明了该剧的创作主旨。为讲透南昌起义的历史意义,剧组不仅走访了南昌起义相关地点,还专门研究秋收起义的历史背景,将两场起义放在革命洪流中统筹呈现。

剧中,毛泽东提出“星星之火,可以燎原,要唤醒工农”,与周恩来约定“用镰刀斧头砸碎旧世界”。这种艺术处理,既还原了历史的内在联系,也让湘赣观众产生了强烈的情感共鸣。

“没想到南昌起义与秋收起义的联系这么紧密,这部剧让我们对红色历史有了更全面的认识。”一位来自浏阳的老党员在演出后说。而剧中融入的湖南花鼓戏腔调、南昌采茶戏元素,更是让两地观众感受到了“乡音乡情”,这种艺术上的“双向奔赴”,让红色文化的传播更具感染力。

当第50场演出的最后一个音符落下,湖南大剧院的灯光亮起,观众们起身鼓掌,久久不愿离去。这掌声,是对艺术的致敬,是对历史的缅怀,更是对红色精神的传承。

从2024年1月首演至今,《八一起义》已走过近一年的巡演之路,从南昌到北京,从杭州到长沙,50场演出的打磨让这部剧目不断升华。在剧情上,剧组精简了部分支线情节,让“三线交融”的结构更紧凑;在音乐上,强化民族元素与现代旋律的结合,《甘棠湖上歌儿飞》《枪杆子,命根子》等唱段愈发朗朗上口;在舞美上,升级新媒体技术,通过视频影像还原九江甘棠湖、南昌江西大旅社等场景,让观众仿佛穿越时空回到革命年代。

“每一场演出都是一次打磨,我们要让这部剧常演常新。”杜欢表示。据统计,截至目前,该剧已累计吸引观众超4万人次,线上话题阅读量突破1亿,成为近年来最具影响力的红色歌剧之一。

“接下来,我们将继续打磨剧目,计划完成100场全国巡演,让南昌起义的精神传遍大江南北。”江西省歌舞剧院书记付翔表示。

正如剧中所唱:“我们亮出了第一面旗帜,它是镰刀铁锤和金星。”《八一起义》的巡演之路,正是红色基因代代相传的生动实践,它让我们相信,只要坚守初心、精益求精,红色题材的艺术作品必将在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

03

“一部好的作品,不仅要能打动观众,更要能培养人才。”江西省歌舞剧院院长杜欢的这句话,道出了《八一起义》排演的另一重初心。

自2023年筹备以来,剧院始终坚持“出戏更要出人”的理念,在邀请业内大咖领衔的同时,着力为青年演员搭建成长平台。如今,史仲铠、王嘉欣等一批青年演员已从舞台边缘走到中央,成为该剧目不可或缺的中坚力量。

27岁的史仲铠至今记得,接到周恩来角色时的忐忑。一年前,他还是仅两句台词的邓中夏饰演者,而这个核心角色不仅有14段高难度唱段,更要拿捏伟人的刚毅与柔情。

“当时我既紧张又激动,有顾虑也有憧憬。”史仲铠告诉记者,首先在于周恩来本身的伟大性,另一份动力则源于“周恩来”的扮演者——我国男高音歌唱家石倚洁。

就这样,史仲铠以石倚洁的表演为标杆,每天起早贪黑地练习唱段。最终在巡演时,用穿透剧场的唱腔让观众起立鼓掌,有人留言:“这声‘我愿用生命谱写,新世界的凯歌’,唱出了百年前的热血。”

与史仲铠的“内部成长”不同,王嘉欣是被红色舞台“吸”来的海归。

毕业于白俄罗斯国立音乐学院的他,本计划留在欧洲发展,后在《八一起义》招聘演员时被剧情吸引。“看到杨小勇老师演的贺龙,烟斗一拿就有军人的魂。”为争取角色,他主动递交试唱视频,放弃海外工作机会扎根南昌。进组后,杨小勇的点拨让他豁然开朗:“贺龙是武将,右手要随时备着握枪,烟斗得用左手拿才符合习惯。”

那段时间,王嘉欣每天揣着烟斗练习,在《我的入党志愿书》的咏叹调里,他把贺龙“抛却荣华跟党走”的赤诚,化作胸腔里激荡的共鸣,唱到高潮时,台下观众忍不住抹泪:“这股子劲头,像极了当年的革命者。”

红色舞台的滋养,从来不止于主角。

硕士毕业于英国皇家威尔士音乐戏剧学院的乐赛姗,最初只是站在后排的群演,“看着景芸的角色,我总在想普通战士的觉醒是什么样”。剧院给青年演员开设党史课堂,组织他们重走南昌起义、秋收起义路线,途中讲解员的一句话点醒了她:“革命不是天生的,是一步步看清方向的。”

带着这份感悟,乐赛姗从群演到替补,再到景芸的饰演者,用《我要枪》里的坚定、《雷火中的笑容》里的悲壮,勾勒出一个普通女战士的成长轨迹。

98年前,一群热血青年齐聚南昌,打响石破天惊“第一枪”,开启中国革命新纪元;98年后,一群来自五湖四海的“90后”“00后”,用青春的旋律演绎先辈的故事,以激昂的歌声向人们讲述“八一起义”烽火岁月。

看着一场场巡演给整个团队带来的蜕变,他们的身影仿佛重叠在同一时空,令人感慨万分。