政治价值与美学形式的双重探索

作者 彭 涛

中央戏剧学院戏剧文学系主任、教授、博士生导师,北京市戏剧家协会理事,国际戏剧评论家协会(IATC)中国分会理事长。主要作品有话剧《花房姑娘》《风云儿女》(合作)、电影《春季》、电视剧《将爱情进行到底》(合作)等。

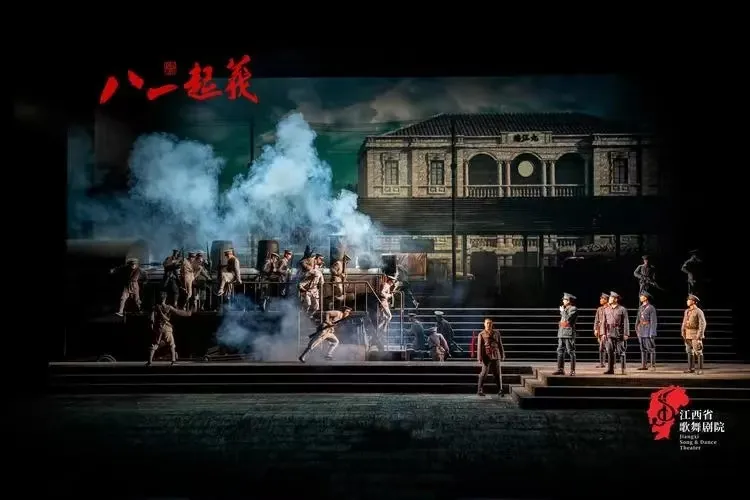

作为一部反映南昌起义这一重大历史事件的舞台艺术作品,《八一起义》自其首演以来便受到了广泛的关注与好评。该剧不仅再现了南昌起义的波澜壮阔,更在政治价值与美学形式方面进行了有价值的探索与创新。

1958年,江西省话剧团创作的《八一风暴》在洪都电影院首演。1959年贺龙元帅观看了该剧后,在肯定该剧的同时,指出要“加强党的领导”。于是剧组决定在剧本中增加一个名叫“方大来”的人物,即以周恩来总理为原型。20世纪50年代末到60年代初,《八一风暴》曾辉煌全国,几十家话剧、戏曲院团争相改编竞演。其中影响最大的要数张家口京剧团改编、移植的革命现代京剧《八一风暴》。反观20世纪50年代至70年代的南昌起义题材的话剧、戏曲作品,一个最明显的特征是对周恩来、贺龙、朱德、叶挺等领导人均采取了化名虚写的方式。在肯定这些艺术作品价值的同时,也需要看到,那时期的南昌起义题材舞台作品也受到当时政治语境的一些制约。1981年,八一南昌起义又被上海电影制片厂搬上银幕。影片在革命重大历史题材创作上取得了空前突破:该片力图还原真实历史语境,将周恩来、贺龙、朱德、叶挺等起义领导人正面搬上银幕,较好地把握了历史脉络,通过艺术的概括和创造,达到了历史真实与艺术真实的统一。

在我看来,民族歌剧《八一起义》的政治价值首先体现在牢牢把握住了“两个结合”中,“第一个结合”即“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合”的历史意义和现实价值。一个多世纪以来的中国历史,证明中国既不能走西方的道路,也不能重蹈苏联的覆辙,必须探索适合中国实际的发展之路。

歌剧《八一起义》与之前南昌起义题材的戏剧、电影创作不同,该剧将矛盾冲突的重心转移到了周恩来、李立三、谭平山、叶挺、彭湃、周逸群、贺龙等起义领导集体与张国焘之间的冲突。张国焘以代表“共产国际”的名义来压制、阻挠起义的进行,而以周恩来为代表的起义领导集体与之进行了坚决的斗争。这一矛盾生动展现了中国共产党人在复杂历史背景下如何坚持马克思主义基本原理指导,探索适合中国国情的革命道路。剧中通过《纯属瞎胡闹》《第一次拍了桌子》《不能唯命是从》等三段男声六重唱表现了起义会议过程中的激烈斗争,同时通过周恩来的男声独唱《往事重现》、与邓颖超的男女声二重唱《相伴一生》、与毛泽东的男声二重唱《约定之二》表现了周恩来的心理活动。

其次,《八一起义》的政治价值还体现在对一种民族精神的弘扬与追求上。这种民族精神在周恩来为代表的起义将帅和普通士兵身上均有体现。周恩来作为南昌起义的总指挥,面对张国焘代表共产国际的干预时,表现出坚定的信仰、立场和斗争精神,这种斗争不仅体现在军事策略上,更体现在对革命道路的选择上。周恩来的形象是坚持正确革命道路、勇于斗争的光辉典范,他的每一次决策和行动都透露出对革命事业的无限忠诚和热爱。同时,周恩来身上不仅有着“舍小我而利公”的家国情怀,也体现出一种充满人性关怀的人道主义精神。剧中哑巴、景芸等普通士兵也表现出大无畏的牺牲精神。可以毫不夸张地说,在以周恩来为代表的南昌起义革命先烈身上,可以感受到一种昂扬的民族精神!

《八一起义》的美学价值体现在其深刻的历史感和艺术表现力的完美融合上。全剧通过对戏剧性与音乐性的双重把握、饱满的人物形象塑造、演员精湛的演唱、表演和舞台设计等手段,成功再现了南昌起义这一重大历史事件的全貌。

《八一起义》在戏剧性的构建上展现出了较高的技巧和精湛的艺术。剧中通过生动的剧情、紧张的氛围和丰富的人物关系等手段成功构建了一个充满戏剧张力的舞台世界。该剧在叙事手法上进行了大胆创新,采用了现实时空与假定性时空相结合的叙事方式。尤为精彩的是第八场:现实时空叙述的是起义会议场面,展现了前敌委员会与张国焘之间的斗争。假定性时空则一方面展现了周恩来的心理世界(曲21《相伴一生》、曲22《往事重现》、曲24《约定之二》);另一方面展现了陈延年牺牲的场面。这种叙事手法不仅打破了传统歌剧的线性叙事模式,更赋予了全剧更多的戏剧张力和表现力。通过多次时空交错的场景转换,将历史与现实、回忆与现实巧妙融合。这种叙事手法不仅丰富了全剧的表现形式,更提升了全剧的艺术感染力。黄定山总导演在舞台表现力上堪称一流。他善于运用各种舞台元素,如布景、灯光、音响、戏剧性场面等,营造出逼真的历史氛围和强烈的视觉冲击力。从民族歌剧《沂蒙山》到《马向阳下乡记》再到《八一起义》,黄定山的歌剧作品总是能够坚持思想性与艺术性的高度统一。他善于将深刻的思想内涵与精湛的艺术形式相结合,使得他的作品既具有深刻的历史意义和教育价值,又具有较高的艺术水准和审美价值。

音乐是歌剧的灵魂。一批歌剧理论家对此问题已经进行了颇有见地的论述:金湘指出了“歌剧思维”的重要性,认为“‘歌剧思维’,从本质上讲是一个形式问题。也就是指歌剧艺术家的创作形式思维问题。它是作者怎样将自己已有的意图(故事情节、情感思绪)用歌剧这个载体,并以符合这个载体特有的艺术规律表现出来的问题”;居其宏则辨析了音乐性与戏剧性在歌剧中的辩证关系,并强调“音乐在歌剧中的主导地位”;杨燕迪将音乐在歌剧中的作用和功能总结概括为“以音乐承载戏剧”。《八一起义》在音乐性的把握上展现出了独特的魅力。作曲家通过精心的音乐创作和巧妙的配器手法为该剧赋予了丰富的音乐元素和强烈的艺术感染力。作曲家栾凯在创作过程中大量吸取了民族民间音乐的养分,创作了融入湘赣民歌色彩的《枪杆子,命根子》《我要枪》《甘棠湖上歌儿飞》等唱段。栾凯特别重视核心唱段的重要性,剧中《我在等待这一刻》《相伴一生》《往事重现》《每次见面都是别离》等唱段旋律优美,已经开始传唱开来。一些唱段或幽默诙谐(《小鱼吃大鱼》)或慷慨激昂(《第一次拍了桌子》),呈现出丰富的色调。剧中还大量使用了合唱和重唱形式增强了音乐的戏剧性和表现力。通过恢宏的交响乐效果和激昂的歌唱表演呈现了“八一起义”波澜壮阔的历史场景,营造了史诗般的舞台效果。这种音乐性的独特魅力提升了全剧的艺术品质,剧中一些唱段的音乐旋律优美动听、情感丰富真挚,无论是激昂的战斗歌曲还是深情的抒情唱段都深深打动了观众的心灵。

该剧在人物形象塑造上也展现出了较高的艺术水平。通过生动的唱词、深情的表演和富有感染力的音乐等手段,成功塑造了周恩来、贺龙、朱德等起义领导人的鲜明形象。这些形象不仅具有历史的真实性和可信度,还富有强烈的艺术感染力和情感共鸣力。周恩来作为全剧的灵魂人物,他的形象被塑造得尤为立体和丰满。他不仅是起义的总指挥,更是革命信仰的坚定守护者。在《我在等待这一刻》等唱段中,周恩来以深情而坚定的歌声表达了对革命胜利的渴望。他的形象展现了革命者的英勇无畏和坚定信念。周恩来不仅是一个铁骨铮铮的革命者,同时也是一位充满深情的爱人和丈夫,他与邓颖超的男女声二重唱《相伴一生》以及邓颖超的女声独唱《每次见面都是别离》将二人精神信仰高度一致、彼此支持的伉俪情深表现得感人至深,充满了人道主义的光辉。贺龙作为英勇机智的将军形象,也在剧中得到了生动的刻画。在《亲人都在你身旁》《小鱼吃大鱼》《我找到了当家人》等唱段中一方面表现出贺龙爽朗、诙谐幽默的性格,另一方面则以激昂的旋律和坚定的语气表达了他对信仰和革命的忠诚。剧中还成功塑造了哑巴、景芸等普通战士的形象。他们虽然身份普通,但心怀大志。他们的形象不仅丰富了全剧的人物群像,更使观众在欣赏过程中能够感受到历史的厚重感,能够深刻体会到革命者的英勇与牺牲精神。此外,剧中矛盾的对立面张国焘的形象也得到了真实、客观的展现。他在性格上刚愎自用,以势压人,在思维上则奉“共产国际”为上,以马克思主义正统自居,陷入了“教条主义”的误区。

《八一起义》在舞台设计上较好地把握了虚与实的关系,特别在多媒体技术的运用上进行了大胆的尝试与创新。通过高清投影与写实装置的结合,成功地将历史场景、人物形象、音乐元素等融为一体,这种多媒体技术的应用不仅提升了舞台的视觉效果,更使观众能够身临其境地感受到历史事件的氛围与情感。

总之,《八一起义》作为一部反映重大革命历史题材的民族歌剧在政治价值和美学形式方面都取得了显著成就。该剧通过精湛的音乐结构和富有旋律美的唱段、深刻的戏剧矛盾、鲜明的人物形象、独特的叙事手法以及融合多媒体技术的舞台设计为观众呈现了一场富有现代感的视听体验。该剧在民族歌剧表现形式上的大胆探索与创新也为未来的民族歌剧创作提供了宝贵的经验和启示。