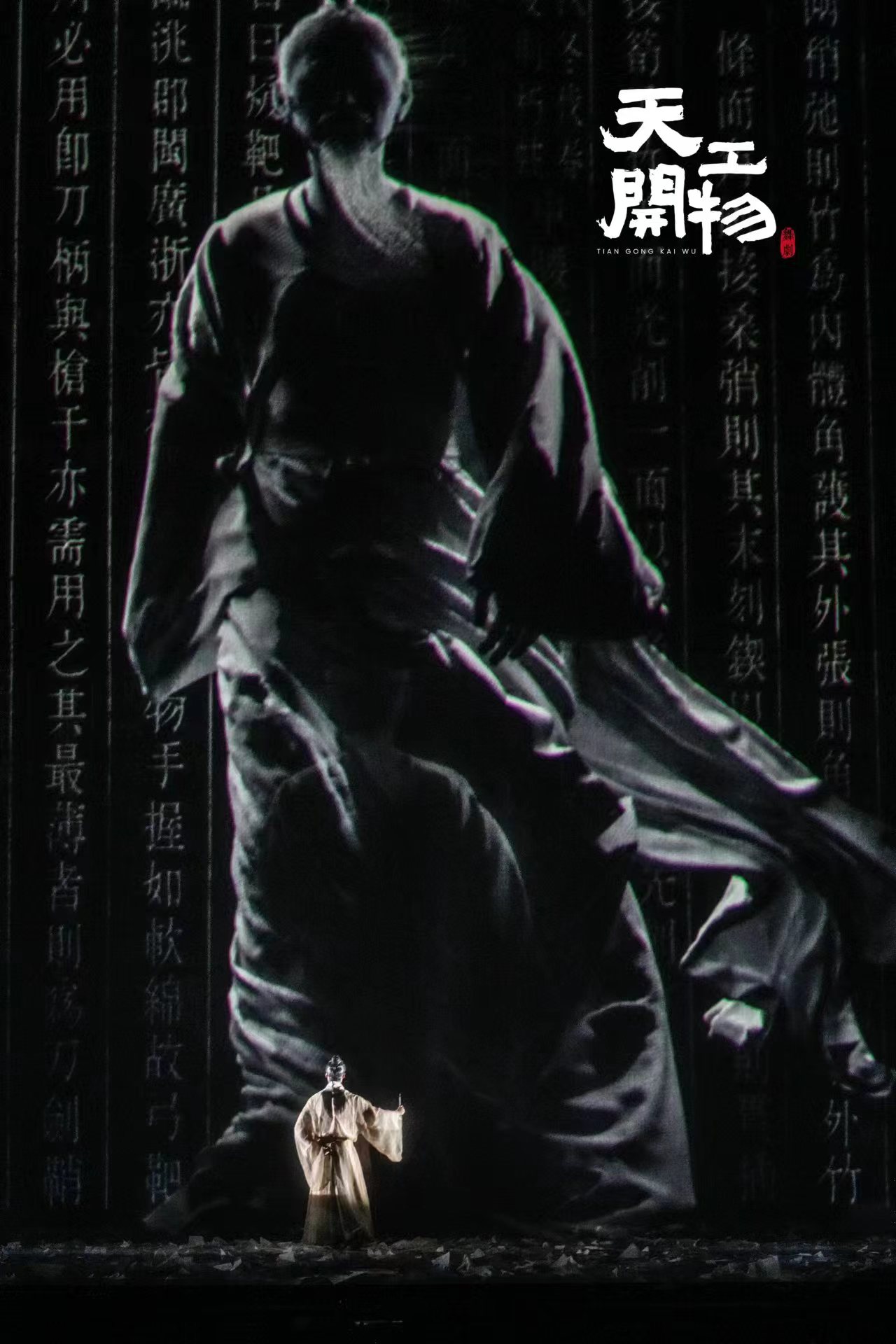

习近平总书记在文化传承发展座谈会发表重要讲话一周年之际,由江西文演集团推出的“影响世界的江西”系列之舞剧《天工开物》在江西艺术中心上演。舞剧源自明代江西科学家宋应星的同名著作,通过导演团队跨越时空的艺术演绎,以舞叙事,以舞释文,用当代舞蹈语言将天工文化的工匠精神、天工美学活化呈现,让中华优秀传统文化大放异彩。这是江西文演集团深入学习习近平关于“两个结合”的重大历史意义,深刻领会习近平视察江西讲话精神的生动艺术创作实践。整部剧是一场蕴含中国传统美学与科技创新融合的艺术盛宴,也是一场关于工艺与科技的全新表达与共鸣。《天工开物》这部舞剧不仅为书写文化江西完成一份高质量答卷,也为宣传中国古代农业、手工业贡献了江西的文艺力量。

一、优化舞台形式表达,打造视听意境营构之美

《天工开物》之所以能够获得如此之高的评价,离不开其精湛的艺术制作和深入人心的故事情节。舞剧共五个篇章,层层递进交代了宋应星与《天工开物》的缘源。宋应星历经六次科考落榜,却痴迷于中国劳动人民的智慧和创造。他通过对明朝中叶以前的科学技术工艺进行完整的考察梳理,记录中国农业、手工业、制造业几千年来的实践技巧,深入研究实学,著成了利家国、利社会、利百姓的“中国17世纪的工艺百科全书”——《天工开物》。此书后来传播到日本、法国、英国、德国等地,影响中国的同时也影响着世界。

重组中华文化视觉符号,演绎新中式舞台美学。主创团队充分挖掘传统绘画、书法等视觉艺术形式中的符号元素,将视觉符号优化重组,通过光影变化、色彩对比等视觉感官层面的体验进行了现代式演绎。舞剧第一幕《赶考》众举子考场中以桌为伍演绎奋笔疾书的科考场景,考官的红袍官服与学子灰白布衣呈现出鲜明的身份和阶级对比,又烘托了紧张的氛围。作曲致力于听觉符号的优化,从富有代表性的民族音乐中择取声音符号进行重新编曲,利用现代舞台手段将其演绎成为与视听艺术相结合的舞剧作品。

虚实相生的舞台表意,悠远绵长的文化意象。舞剧将中华优秀传统文化融入现代舞台审美。从这一传世巨著出发,以表演者灵动的舞姿、四季流转的舞美转场刻画古人生产劳作的生活场景,加之箫声与笛的配合,随着舞台灯光淡入淡出,朦胧氤氲的烟雾配以瀑布似的流动布景,渲染出韵味十足、浓淡有致的“气韵生动”之境,情景交融。舞台实景与虚拟影像的融合发展,扩充了舞剧布景的表现空间,也为虚实相生的意境展现奠定了基础,显现出对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展的主动探索。

二、舞影互渗传文达意,叙事重构再现科技巨著

“周虽旧邦,其命维新。”中华民族是最富有创新精神的民族,在舞剧之中也充分体现出了伟大的创新精神。总导演陆川身兼影视导演、编剧、制片人的不同身份,他在中国电影市场的缝隙中能不断进行艺术创新孜孜以寻求个性化的表达,实为难能可贵。

作为陆川执导的首部舞剧,通过融合舞台、影像、科技等元素,以舞台空间景别还原书影,表现书的内容,不仅生动展示明代科技巨著《天工开物》的魅力,也丰富呈现宋应星波澜壮阔的精神世界。他说:“江西人杰地灵,当我们在江西寻访名人题材的时候,看到这本书,了解到宋应星之后,想做一部关于这方面故事的想法就再也挥之不去了。”他抓住宋应星的形象,突出‘情’这一表达核心,保留最少的叙事获得充分的抒情篇幅,独特的叙事视角表述使舞剧更加震撼和深入人心。当代电影艺术的蒙太奇手法和时空观念交融探索,电影叙事美学与舞蹈美学圆润相融,在舞剧中共同追求一种新的叙事结构形式,超越了形式外在于内容的尴尬境地,完成了舞蹈影像与舞剧艺术水准的准确提升,从人物到群像,再到对人性和传统文化的精确传达,层层递进,陆川始终不放弃自己在作品中叙述视角的突破。

三、凝神聚气书写时代,继往开来坚守传统文化

重农固本是中华民族的安民之基、治国之要。古有《天工开物》,今有“超级水稻”。电视节目《典籍里的中国·天工开物》中稻香飘逸的原野上,袁隆平与宋应星跨时空相遇,传承工艺传统的明代科学家宋应星和用一粒种子造福世界的现代科学家袁隆平,他们都是心怀梦想的人。学童们一起诵读:“生人不能久生而五谷生之,五谷不能自生而生人生之。”这一瞬间的相逢,是历史延续的必然。一代代人殚精竭虑致力于提高农业技术正是为了“农为邦本,本固邦宁”。“读书人心怀天下,读书与功名无关!”这是中国知识分子最崇高的价值观。宋应星做到了,袁隆平也做到了。文学家尊称宋应星为“奉新明儒,田间老人。”宋应星是,袁隆平也是。他们像土地一样平凡,也像土地一样伟大。“禾下乘凉梦,天下富足事”是两位相隔四百多年的中国科学家心中共同的梦想。千百年来,中国科学家们一直在延续和传承中华民族共同的科学梦想——发展科学、利益民生、造福人类、促进文明。

中华民族有浩如烟海的科技典籍,先秦时期的《考工记》,东汉时期著名天文学家张衡的《灵宪》,宋代科学家沈括的《梦溪笔谈》等等。这类科技著作像一个个科技坐标,既构建了璀璨的中华科技文明,又在文化交流中远播海外,造福人类。宋应星在《天工开物》中发展了“开物”的思想,通过人的努力奋斗使万物升值,也是中国人朴素的唯物观的体现。一部《天工开物》,凝结了人与自然的思想实践,遵自然天工,循人力开物。

导演陆川说,《天工开物》反映的不只是一本书、一个人,更是一个时代。希望通过舞台剧这种形式,让世界更多的观众,特别是年轻观众关注到这个题材、这个故事,让他们获得更强有力的目标和力量。舞剧《天工开物》中倡导文化自信、坚持文化创新,将继续开展更具深度、更广领域的跨界联动,践行传承天工文化、工匠精神的时代使命,推动江西艺术、江西文化走向世界。

以文化人,更能凝结心灵;以艺通心,更易沟通世界。舞台上,《天工开物》以舞蹈形式展现了对江西文化的巧妙破题,用当代审美回应了古籍背后的匠心传承与创意涌动,集中展现了中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的全新成果,以“明制美学”的舞台呈现科技之美、装置之美、工匠之美、大地之美,体现中华民族秉持“天工”与“开物”的传统哲学思想,展现中国科技根基、科技自信的民族精神,彰显人类追求与自然和谐发展的哲学理念。

习近平在文化传承发展座谈会上强调“中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”舞剧《天工开物》站位高远、立意深远,新的艺术理念和创作意识赋予了传统文艺手法以新的舞台空间表达和人物叙事呈现,对中华传统技艺、工艺文化进行了当代化阐释,体现出具有江西历史底蕴、中华美学风格的艺术品格。

(作者:董超 南昌大学艺术学院副教授、江西省文艺评论家协会会员

孙晴 南昌大学艺术学院研究生)