《天工开物》成就了宋应星不朽的“功名”

《天工开物》是我国明代末期杰出科学家和思想家宋应星的代表作,该书被英国科技史学家李约瑟(Joseph Needham)誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。但当年的宋应星并没有这般雄心,他在孜孜以求地写作时只知“此书与功名进取毫不相干”。取这样一部皇皇巨著来创作舞剧,令人意想不到。但这部由江西文演集团、北京舞蹈学院共同出品的舞剧居然横空问世了!看着场刊上位列主创之首的是总导演兼编剧陆川,笔者似乎明白了为何在我们当下济济一堂的舞剧殿堂中,会出现这样一部聚焦古代科技发展的舞剧佳作。《天工开物》作为中国古代技术集大成之作,针对它的舞剧呈现显然不能“见技不见人”。事实上,舞剧《天工开物》就其内容呈现而言,就是一部舞剧版的“宋应星传”。剧中“乃粒”“陶埏”“乃服”“膏液”“冶铸”乃至“佳兵”等行业工艺的舞蹈活化,主要是为宋应星的人生遭际辅行壮色。换言之,舞剧《天工开物》是要表现中举人后六次会试不第、仕途止于地方教职的宋应星,何以会倾尽心血去著这样一部“大书”。这部“大书”构建了一座连接农耕文明智慧与近代科学精神的桥梁,至今仍为科技伦理与生态发展提供着“东方智慧”。

进入剧场,幕屏上就是那部“大书”的封面,竖排的“天工开物”四个大字格外醒目。“大书”下盘坐着一位身着白色袍服的长者,随着他起身面向天幕,幕屏向上升起,天幕的视屏投放出一帧帧刻版的插图,是书中各种“开物”的工艺细节。画外音传来“宋先生”的呼唤,白袍长者回身聆听,仿佛进入一种遥远的回忆:舞台上摇曳着硕大的稻穗,两侧躬行着农人忙碌的身影;忙碌的农人中跳闪出一位朝气蓬勃的青年书生,洋溢着青春的气息和人生的憧憬;从白袍长者沉吟的神态来看,那青年书生应是他追忆中的自我。由这个年轻的“自我”又带出了两位友人,一段舞蹈的“三人行”表现出人生追求的志同道合与身体力行。此时,白袍长者与三位青年才俊在台沿一字排开,字幕投影让观众知晓分别是老年宋应星、青年宋应星、宋应昇、涂绍煃。四人间,宋应昇是宋应星的兄长,而涂绍煃是其挚友;两位宋应星则暗示出舞剧叙事起始于“人生追忆”的倒叙。这一段是舞剧的序幕,除了暗示舞剧叙事以“倒叙”方式展开,还提示了两点:其一,虽然这是关于宋应星著《天工开物》的舞剧叙事,但通过推介出宋应昇和涂绍煃,让我们明白这是一部只讲事业、无关风月的舞剧。其二,一开场便将人物置身于稻浪耕农之中,虽不乏书生意气,却深蕴田野情怀;虽也执着过功名进取,但终悟“天人合一”的儒学至境——其中也传递出舞剧《天工开物》的表意至境,即正是这部“大书”成就了宋应星不朽的“功名”。

赶考、会试作为“务实济世”的叙事铺垫

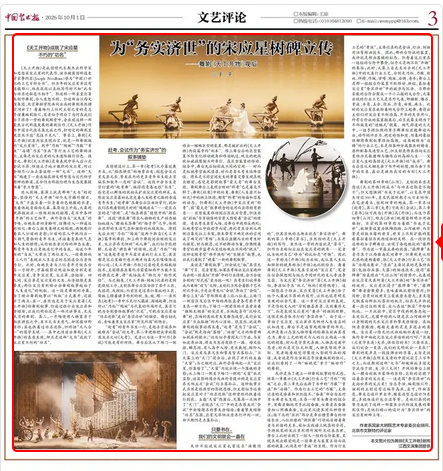

在情境设计上,第一章《赶考》从序幕延展开来,从“稻浪耕农”的场景出发,到包含宋应星及其兄长、挚友在内的更多青年书生赶去京城参加数年一度的“会试”。这段十余书生身背行囊的“赶考舞”,编得很青春也很“书生”,感觉是以群体的风韵来扩放宋应星的神采,来陈述宋应星最初也是走着人生赶考之路的普通青年书生;“赶考舞”在舞台后区曲折穿行,犹如我们在观看影视片时的“娓娓道来”……前区凸显的是“情境”,是“稻浪耕农”情境中的“耕农舞”。这段“耕农舞”将农人插秧的生产动态贴切地植入“赣南采茶舞”的“矮子步”之中,体现出浓郁的生活气息和独特的地域风俗。待到先后出现“乃粒”“陶埏”这两个取自《天工开物》篇章的舞段,加上两个舞段间出现的宋应星、宋应昇弟兄俩的“双人舞”,我们似乎能理解,无论是“耕农舞”的情境,还是“乃粒”“陶埏”这类赶考途中耳濡目染的行业工艺,其实都是宋应星格外感兴趣并向其兄长喋喋陈述的心迹:《天工开物·乃粒》记录的是水稻栽培技术,主创将其具象化为蒙蒙细雨中头戴斗笠的耕农之舞,将“栽培技术”转化为“稻作风情”。与之相类,《天工开物·陶埏》记录的是陶瓷烧制工序,主创在舞台后区安排了若干工匠,或揉泥、或捏坯;而前区走过肩扛架板的工匠,架板上摆着诸多形制的碗、盏、瓶、罐……虽然在《赶考》一章中不见行人羁旅、闻鸡起舞,但这种以“乃粒”“陶埏”为代表的所闻所见,其实可视为全剧整体叙事的“伏笔”,可视为宋应星由“功名进取”走向“务实济世”的铺垫。舞台切光后,意味着男主宋应星“所见所闻”的隐去。

“赶考”的青年书生一行,是赶去京城参加被称为“会试”的大考,第二章便顺理成章地聚焦且名之曰《大考》。笔者以为这一章叫作《会试》可能更有针对性。舞台后区从下场门一侧移出一幅幅巨型的装置,那是被扩放的《天工开物》内设篇章的“刻本”。移上舞台后的巨型装置不断变化移动视角和移动轨迹,观众的视线犹如被摄像镜头所牵引。在巨型装置的移动、组合中,舞台先后切割成不同的空间——时而是红袍考官威风凛凛,时而是青衣考生怯阵惶惶。将本是不同空间发生的事象交替呈现在观众眼前,感觉是影视叙事“蒙太奇”的舞台呈现。舞剧舞台上表现古时的“科考”已是屡见不鲜了:舞剧《杜甫》中的杜甫,舞剧《人生若只如初见》中的纳兰性德,都有“科考”的场面和答卷的动态。但舞剧《天工开物》中宋应星的“科考”,因“蒙太奇”叙事理念的运用而显得颇有新意——巨型装置移动到后区成为背景,但这些由“刻版”书页铺陈的背景又隐喻着“会试”的情境。青衣考生鱼贯入场,沿舞台中线形成两列;红袍考官从中线趋步向前,两列考生分别从两侧边幕处拉上书案,原本带有不确定性的空间成了确定的“考场”;书案后盘腿而坐的考生时而提笔,时而凝思,还不时挪动书案,仿佛随着考官的踱步监考而呈现给观众不同的“视点”。这种追随考官“移步换形”的“长镜头”叙事,也让我们看到了“视象”一新的舞剧叙事。

虽说是“舞剧叙事”,但会试之“叙”其实无“舞”可言。笔者曾想,如果在考场让宋应星跑神而出现一段类似“开物”中的行业情境,会不会使全剧的“形式感”更为统一呢?在考生们试毕卷成而离场“放飞”之际,主创们当然会着眼于艺术对比手法,于是众考生从“会试”奔向了“会饮”。舞台上呈“品”字形摆放着三张八仙桌,上场门一侧前区及后区中场的两张桌旁各有若干考生在一醉方休;下场门一侧前区的方桌旁坐着“独酌无相亲”的宋应星,当他起身作“沉吟之舞”时,在场的其他考生呈静态造型,反衬出宋应星“当众孤独”的内心活动。很显然,就这部舞剧的叙事动因来看,“赶考”是为了“会试”,“会试”则是指向“落榜”。“放榜”之日的场景确如剧本的提示:“远处似乎看到天门乍启,书页如波涛汹涌,将众书生再度挤于一路。榜文张挂,瞬息间,有人高中入榜,更衣戴冠,踏阶入门。宋应星及其兄长和挚友皆名落孙山。”当天幕上的“天门”闭合后,出现了并列的五扇“天窗”;与之相对应,画外音每响起一次“宋应星,你落榜了”,“天窗”内就出现一个落魄的身影;从上场门一侧至下场门一侧的“天窗”依次显影,这显影的图示及画外音提示的是宋应星弟兄俩五次“会试”均名落孙山。这种叙事方式当然是很典型的影视思维,但主创似乎还要把宋应星对于“功名进取”这种曾经的执着进行到底。五扇“天窗”隐匿后,天幕再一次洞开了“天门”,出现在“天门”中的是在第五次“会试”中金榜题名的挚友涂绍煃;看着挚友绍煃“功名”在握,应星兄弟俩决意再行冲刺一回,却不期仍是名落孙山。

只要书在,我们的文明就会一直在

或许不能说宋应星也曾追求“满腹经纶”,但其实他的志趣本就在“务实济世”。舞剧的第三章称《著书》,当然指的是《天工开物》的写作。虽然这一章的内容就是“著书”,但作为名称似应站在宋应星的视角——笔者认为他对自己“修为”的认知是“开物”。因此这一章称为《开物》较为妥帖,或从其人生认知转折的视角称为《开悟》也比较恰当。看着舞剧《天工开物》及其言说的“宋应星”,笔者往往会联想到与他几乎同时代的文人李渔李笠翁。与宋应星“务实济世”著《天工开物》相似,李渔似乎在“玩儿”他的《闲情偶寄》。这一联想在于指出,宋应星著《天工开物》除了他个人屡试不第的内因外,必然也还有明末衰败的社会气象。这一章对宋应星的表现,不是传统文人的“穷则独善其身,达则兼济天下”,而是表现宋应星对“兼济”的独到理解,这便是他身体力行的“务实济世”。由于这一章始于宋应星、宋应昇弟兄俩对人生追求的认知改变,舞台不是通常戏剧场景的布光。或许是要以凸显人物形象的轮廓来刻画其意志力,舞台上光的明灭与人的行止构成一体化的视象:时而是背景光熹微,人物在迷离中思索;时而是定位光积聚,人物在坚毅中决断。笔者越看越觉得像进入影视作品的阅读,或者说是作为该剧总导演兼编剧的陆川,让我们看到了一部“编视觉”重于“编动作”的舞剧。

或许是为了建立一种舞剧叙事的形式感,继第一章展示《天工开物》行业工艺“乃粒”“陶埏”之后,第三章先后选择了书中的“乃服”“膏液”和“冶铸”。作为行业工艺的“乃服”,主要记录的是蚕桑和丝织技术。“蚕桑”部分由五对男女舞者来呈现:在每一对男女舞者的组合中,男舞者躺地用手托起蚕匾,女舞者在蚕匾旁细心照拂桑蚕,宋应星沉浸其间而神情专注;接下来的“丝织”部分是牵出横贯舞台的四缕长丝,八位织娘的“调丝舞”巧妙地安顿着舞者与丝缕的关系,宛如五线谱上跳荡的音符,手持纸笔的宋应星则将所闻所见记录在册。舞台上此时出现了一组又一组的台阶装置,呈现在观众眼前的是一段舞者与装置互动而混搭的视象,此间是对“膏液”的呈现。作为行业工艺的“膏液”,主要记录的是食油、灯油、制烛用油等榨油技术。因此,那些台阶状的装置,或许就是榨油器械的拟态。但看着宋应星在一组组的台阶中攀登,似乎又是他不断“开物”的象征;此时,天幕上自左至右出现《天工开物》中的九类行业工艺,分别是乃粒、乃服、彰施、粹精、作缄、甘嗜、陶埏、冶铸、舟车;舞台上是那一组组台阶装置不断移动、拼组,象征着宋应星“务实济世”中的跋涉与沉潜。当那些零散的台阶合聚成一个小山般的大台阶,天幕出现的行业工艺又是另外九类,即锤锻、燔石、膏液、杀青、五金、佳兵、丹青、曲蘖、珠玉。此时的宋应星在旋转着的大台阶上起舞,看得出主创们对宋应星不断推高、升华的良苦用心。所有台阶状的装置撤离后,后区底幕呈现为下半部敞亮的“遮幅式”视象。烟气弥漫的火光中,一组手持红绸的男子群舞熔岩般舞动而出,动作的冲击力、视觉的饱和度、形象的象征性都将舞剧叙事推向高潮。这类被称为“冶铸”的行业工艺,本是指各种金属器具的铸造、原料配备及造型工艺,但主创更将其指向宋应星经历无数磨砺与锤炼后的高蹈人生——宋应星人生的高蹈是《天工开物》的“成书”。舞台后区从天棚先垂下书中的刻图,继而垂下书中的目录,最后是赫然在目的书封《天工开物》。

舞剧的第四章称《山河》。主创的本意是想说《天工开物》的成书“与功名进取毫不相干”;但又想强调“书成于乱世”,以至在中国失传近300年,直至民国时期才从日本回传。在笔者看来,该剧四章的构成,第一章名曰《赶考》,第二章《大考》可改为《会试》,第三章《著书》似可改为《开物》或《开悟》;而这个第四章《山河》,称为《济世》既题旨鲜明亦用语贴切。目前的第四章因为着眼“书成于乱世”,故场景设置为铁蹄践踏、山河破碎,而背景是刻版书籍的册页,册页上不断扩散的裂痕象征着经历风雨侵蚀的文明。在一段惊恐逃难的女子群舞后,出现了奋起抵抗的“藤牌舞”。作为这一章最主要的段落,“藤牌舞”本身存在于江西赣南民间舞中,但舞剧更从形式感的建构着眼,取《天工开物》行业工艺“佳兵”为题来展示。“佳兵”主要记录的是各种兵器(包括冷兵器、火器)的制造技术,使得“藤牌舞”除表现出“气壮山河”的情势外,也表现出宋应星及其所著《天工开物》的“务实济世”的效用。宋应星沉浸于“藤牌舞”中,“藤牌舞”舞者愈聚愈多,意味着抵抗愈演愈烈;但同时,背景刻版册页上裂痕愈来愈大,直至漫天飘落由鲜红而苍白的纸片,似在无声诉说着一段过往的凋零,众人在这“飘零”中纷纷倒地。一片沉寂中,前区中线两侧各亮起一束定位光,光圈中的两人便是在山河破碎中以身殉国的兄长宋应昇和挚友涂绍煃。在他俩身旁踉跄、趔趄走着的是更多逝去的英魂。宋应星心情无比沉痛地缅怀着这一切,画外音中响起兄长宋应昇临终的叮咛:“长庚(应星字长庚)大弟,保住你的书!只要书在,我们就会一直在,我们的文明就会一直在!”舞剧的尾声是一段段弹出的字幕,主旨是说《天工开物》在明末至清的中国沉寂了三百年之久;而这期间这部“大书”却被译成多国文字流传于欧、美、非三大洲!开阔的舞台上驶来一艘由刻版书装饰的巨轮,巨轮的前桅下站着昂首的宋应星——这是因“务实济世”而走向世界的宋应星!除总导演、编剧陆川外,该剧的主创还有总编导高燕、孟可,作曲吕亮,舞美总设计罗亚卓,服装造型总设计阳东霖,多媒体设计包尔温等等。是他们共同的努力成就了这样一部聚焦古代科技发展的舞剧佳作;是他们精心的设计为“务实济世”的宋应星树碑立传。