2024年1月26日至29日,民族歌剧《八一起义》在南昌艺术中心大剧院首次亮相,取得巨大成功。这场演出不仅创造了多个江西舞台艺术的历史纪录,而且吸引了社会广泛关注,观众反响热烈。4月16日至17日民族歌剧《八一起义》登陆北京中央歌剧院晋京汇报演出,演出获得圆满成功,备受首都青年观众的推崇,更是创造了开票6分钟门票销售一空的佳绩。《八一起义》是国内戏剧舞台上第一部以“八一”为题材的民族歌剧,《八一起义》也是继《沂蒙山》和《同心结》之后,成为我创作的第三部民族歌剧。作为这部剧的作曲家,我对过去一年的创作充满感慨,借这篇文章分享一下我的音乐创作体会和心得。

灵感之源泉:创作的起点

八一起义,又称“八一南昌起义”或“南昌起义”,发生在1927年8月1日,是中国共产党领导的武装力量首次发动的武装反抗国民党反动派的事件。这标志着中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的开端。在庆祝建军百年的重要时间节点,江西省创排这样一部史诗品质的作品,为中国革命历史和建军历程增添了重要的历史和现实意义。

2023年初,江西省歌舞剧院邀请我为中共江西省委宣传部、江西省文化和旅游厅、江西省文学艺术界联合会、中共南昌市委宣传部、江西文化演艺发展集团、南昌市文化广电新闻出版旅游局出品的民族歌剧《八一起义》担任作曲,旨在为即将到来的建军百年献上一份厚礼。为确保一流的精品剧作,江西省组建了一支强大的主创团队,包括总导演黄定山、编剧王晓岭和岩奇、指挥王燕、制作人杜欢、舞美设计周丹林、灯光设计胡耀辉、服装设计陈同勋、音响设计宋多多,副导演史记以及造型设计师方绪玲等国内顶尖艺术家。演员阵容更是聚集了由石倚洁、王丽达、杨小勇领衔的国内著名歌剧表演艺术家,以及高鹏、黄训国、赵一峦、吴梦雪等国内中青年歌唱家组成的强大阵容。这部歌剧的主创团队(作曲、编剧、导演)均由军人构成,同样是民族歌剧《沂蒙山》的原班人马。旨在通过动人的音乐、精彩的舞台表现和扣人心弦的故事情节,生动展现建军百年前那段波澜壮阔的历史,为观众带来一场震撼心灵的视听盛宴。这是一部向“八一南昌起义”英雄致以崇高敬意的作品,也是向伟大的“八一精神”致以崇高敬意的作品。

为了积极筹备,主创团队在2023年3月5日首次踏足这座被誉为“军旗升起的地方”的英雄城市南昌,进行现地采风。团队成员参观了江西大旅社、贺龙指挥部、叶挺指挥部、朱德故居等重要事件发生地,进一步了解“八一起义”的历史,深入挖掘起义前后的社会背景、人物心理以及当时的政治氛围。通过采风,主创团队深刻了解到八一起义不仅仅是一场军事行动,更是一场政治宣示。起义中涌动的革命热情,让人们对党对军队的领导和“枪杆子里面出政权”的有了更深刻的认识。这场起义不仅是对国民党反动派的有力回击,更是中国共产党坚持真理、捍卫正义的表现。采风对后期整体音乐风格的确立起到了重要作用。

音乐的创作基本是在剧本创意搭建后进入的,从3月27日开始至10月中旬完成第一稿创作,历时整整8个月。随后又进行了3个月配器、磨合、调整、录音和演员坐排、乐队排练等环节,一直持续到2024年1月26日首演。在这期间,所有剧组成员齐心协力,本着攀登艺术高峰、不断超越自我的初心,致力于将音乐与文本相共融,注重呈现历史的史诗性与人物性格的深度表达。大家形成目标共识:打造一台思想精深、艺术精湛、制作精良、引人入胜的舞台艺术精品!

风格与全貌:音乐的语言

歌剧音乐创作,关键在于运用准确的音乐语言,精准捕捉生动的音乐形象。

(一)角色音乐风格的设计

《八一起义》是一部红色题材歌剧,更是一部革命历史题材的鸿篇巨制。剧中出现众多领袖将帅,战争场面宏大,叙事气氛浓烈,会议场面扣人心弦,男性角色扮演引人注目。这决定了整体音乐风格应该具备宏大庄严、英雄史诗、战斗紧张的特质。全剧弥漫着对正义的坚守和理想信仰的深切表达。

在角色音乐风格的设计上,我强调每个人物的独特性格和历史背景。尽管八一起义发生在江西南昌,但许多参与起义的领袖和将帅并非江西本地人,例如,剧中的周恩来、毛泽东、贺龙、叶挺以及两位女性角色邓颖超和景芸也非江西籍,他们的性格、出身、历史背景以及受教育都各异,因此在这些角色身上统一运用江西风格是不合适的。

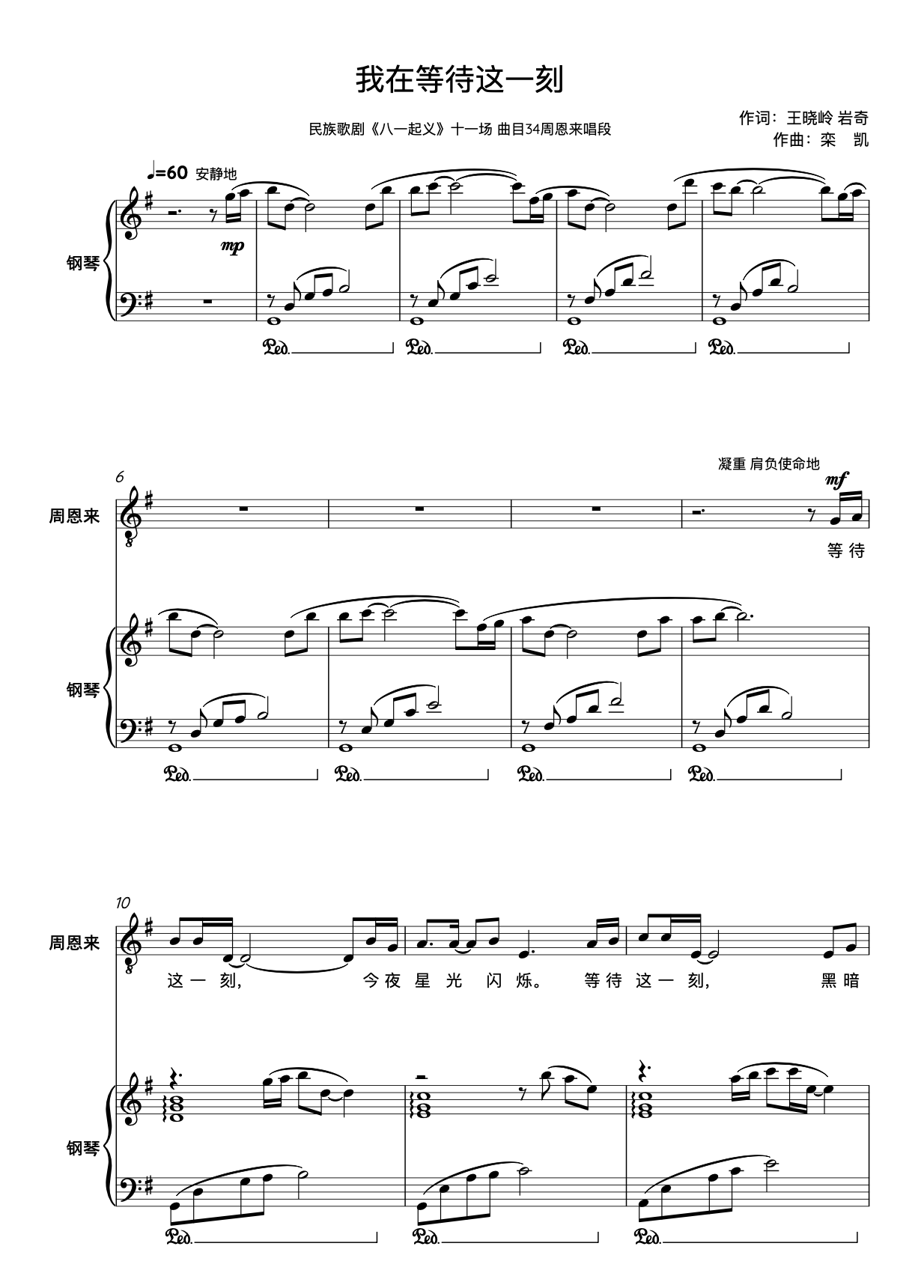

所以,在设计每个人物音乐风格时,我更强调个人经历和社会背景:当我们聆听毛泽东第一次亮相演唱《枪杆子,命根子》及贺龙、景芸在演唱《我找到了当家人》和《我要枪》时,音乐中蕴含着浓郁的湖南地域风情;在周恩来演唱《我在等待这一刻》、邓颖超演唱《每次相见都是别离》以及二重唱《相伴一生》时,音乐则带有深厚的正歌剧和音乐剧的风格——每个人物清晰地展现了其独特的身份。

(二)江西音乐风格的运用

如何在剧中运用江西风格?这是两个多小时音乐创作必须要面对的问题。在创作《八一起义》之前,我花了近两个月的时间认真学习江西民歌。我深入研究了《中国民间歌曲集成江西卷》(上、下)中的赣中、赣东北、赣西北、赣西、赣南民歌,总计1262首。在这些民歌中,我精选出了近30首具有代表性的江西民歌作为创作素材,并在《八一起义》中进行了融汇和运用。

剧中共创作了2首带有江西风格的唱段,并广泛使用。唱段之一是在四场曲目9《甘棠湖上歌儿飞》,这是一首女声领唱与合唱的作品,共出现两次。我运用了赣南民歌中大家熟悉的“啊呀来”的素材,展现了宣传队员湖中荡舟的生动形象。这首唱段旋律动听,极具画面感,充满了浓厚的江西色彩。另一首是七场曲目15《支前歌》,这也是一首领唱与合唱的作品。我运用了江西民歌《布谷歌》的素材,歌曲充满了欢快和喜庆的氛围,展现了热情的南昌百姓热烈支前的生动场景。同时,这一素材在十二场曲目39《南昌起义歌》(混声合唱)中也得以重复使用。这2首充满江西风格的唱段瞬间将观众带回到了1927年的江西南昌,呈现出浓郁的赣都地域特色。

(三)角色声部的设置

民族歌剧《八一起义》是一部丰富多彩的音乐作品,共融合了43个独立音乐段落,包括引人入胜的序曲、生动的舞蹈音乐以及41个情感丰富的唱段。作品还巧妙地融入了超过10段的衔接音乐和情绪音乐,使整个剧情的情感表达更加细腻和丰富。总的音乐创作时长超过了120分钟,展现了从独唱到对唱、重唱、合唱,再到领唱与合唱,以及民族器乐和交响乐等多种音乐形式,体现了音乐创作的深度与广度。

在角色声部的设置上,剧中的人物设定覆盖了歌剧中男女各个声部,以真实还原历史人物的声音特色。其中,周恩来和毛泽东的角色以男高音呈现,贺龙、朱德、张国焘扮演的角色为男中音,彭湃、邓中夏为男中低音,叶挺、恽代英则是男低音,而邓颖超和景芸的角色则以女高音演绎,支前大娘为女中音等。这样的声部分配不仅展现了角色的个性特征,也为歌剧增添了更多层次感。

特别值得一提的是,作品中的男声二重唱、三重唱、四重唱、五重唱到六重唱等多种组合唱法随处可见,这不仅丰富了音乐的表现形式,还深化了剧中人物之间的复杂关系,有效地构建了一个多维的戏剧空间,从而增强了剧中的矛盾冲突和戏剧张力。这使《八一起义》不仅是一部音乐性极强的民族歌剧,也是一部情感表达丰富、戏剧冲突深刻的艺术作品。

核心之铸造:人物与唱段

(一)塑造核心人物

歌剧作品的成功关键在于对核心人物的深刻刻画与核心唱段的精心打磨。优秀的歌剧作品,除了拥有动听且感人的音乐,还必须具备鲜明的艺术特色、独特的视角和准确的情感表达。目前,不少歌剧作品存在人物描绘缺乏特色、音乐风格雷同等问题,这些作品往往缺乏生动鲜明的个性和对比,即便技术手段高超,也无法完全符合人物形象和气质,造成了剧作与人物形象之间“两张皮”的现象。

周恩来不仅是“八一起义”的中心人物,更是整部歌剧的灵魂。在剧中,周恩来的唱段多达14段,包括独唱、重唱、领唱和合唱,他无疑是全剧的主角。因此,成功塑造周恩来的音乐形象成为全剧成败的关键。除周恩来外,贺龙和毛泽东在剧中也扮演着至关重要的角色。这三位核心人物的刻画,无论是在咏叹调的数量还是质量上,都成为了全剧的支柱。

此外,女性角色邓颖超和景芸在剧中同样扮演着不可或缺的核心角色。在戏剧张力和情感表达上,特别是景芸在牺牲前的唱段,更加引人注目。在声部分配上,周恩来和毛泽东分别定位为美声抒情男高音和民族抒情男高音,贺龙定位为抒情男中音,邓颖超定位为抒情女高音,景芸则定位为民族女高音——这样的分配不仅符合各自人物的背景和气质,也有助于更生动地呈现角色形象,加深剧作的艺术魅力与表现力。

(二)打造核心唱段

1.确立核心人物并为其设计核心唱段是创作一部成功戏剧的关键。特别是在突出周恩来这一人物形象上,周恩来共有三段核心咏叹调,这三段不仅是对其人物性格和经历的深刻展现,也是整部剧情发展的重要推动力。

第一段核心唱段,曲35《我在等待这一刻》(谱例1),通过周恩来在“八一起义”前夕的心境描绘,展现了他坚定的革命信念和对胜利的坚决期望。这段咏叹调不仅体现了周恩来内心的深刻思考,也为剧情的发展铺垫了关键背景。

第二段核心唱段,曲11《相伴一生》(谱例2),则是周恩来与邓颖超这对革命夫妻的爱情二重唱。这段唱段不仅是对他们深厚爱情的歌颂,也展现了在革命岁月中人物情感的复杂性和深度,增添了整部剧作的情感厚度。

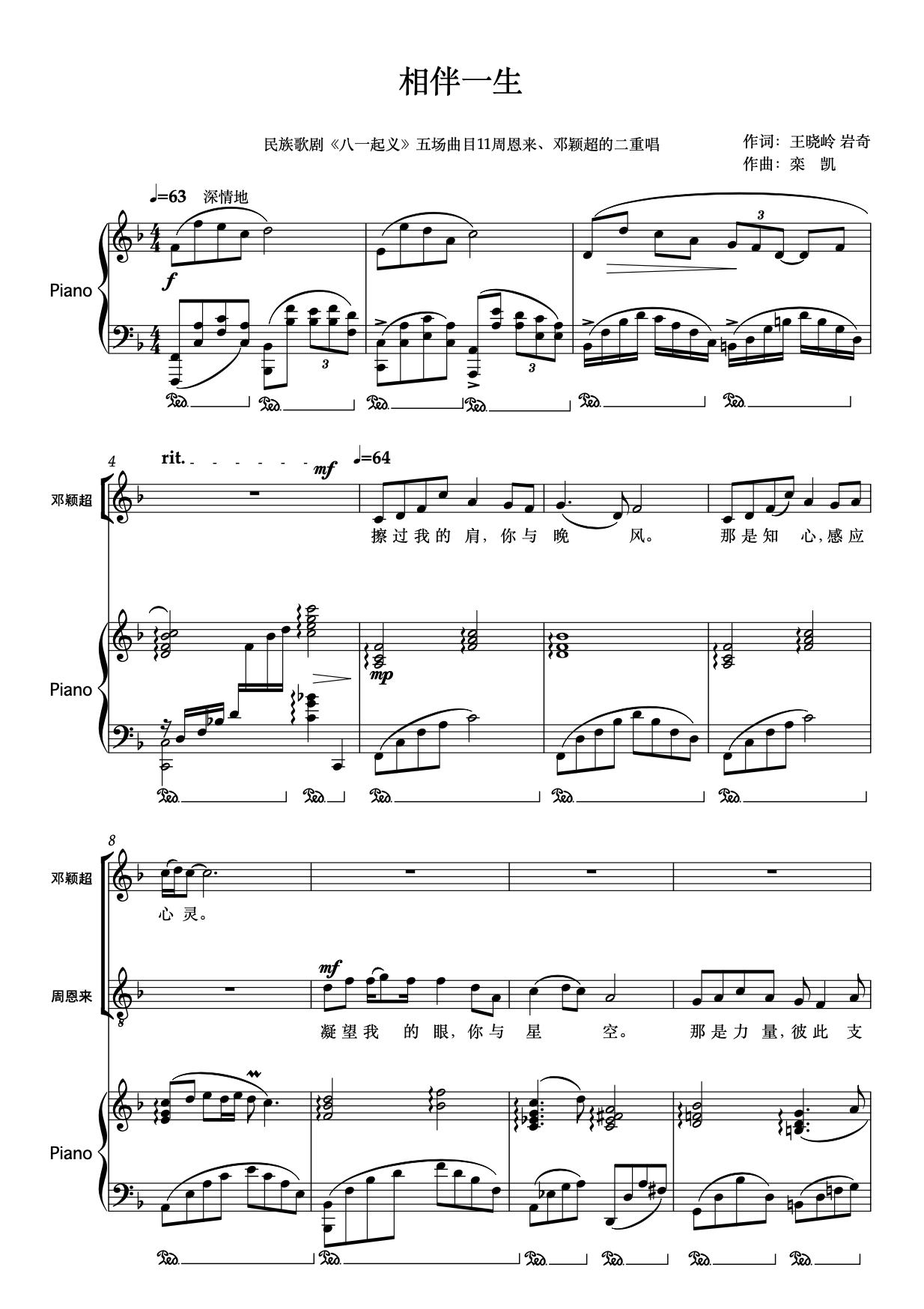

第三段核心唱段,曲22《往事重现》(谱例3),则回顾了“四·一二”反革命大屠杀的历史事件。这段咏叹调通过对过去惨烈历史的回顾,不仅展示了周恩来的历史见证者角色,也以极具戏剧冲击力的方式,向观众展示了革命历程的艰难与残酷。

这三段核心唱段紧密相连,不仅凸显了周恩来作为主要角色的多面性和深度,也为整个剧作提供了情感和历史的丰富层次,使其成为一个立体、生动且深具感染力的戏剧作品。

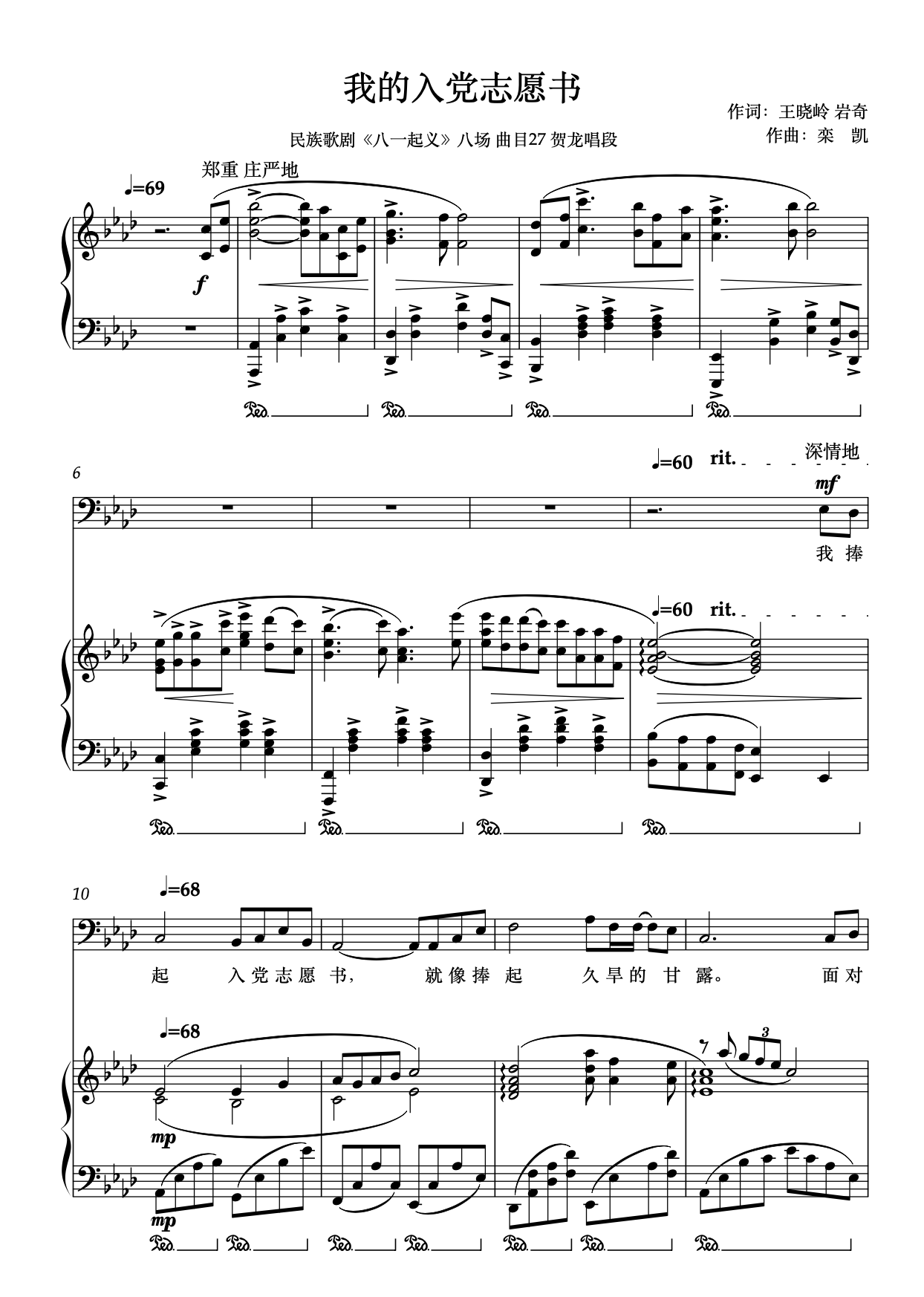

2.在这部作品中,贺龙的两段咏叹调尤为引人注目,分别出现在第27曲目《我的入党志愿书》和第17曲目《我找到了当家人》。特别是在《我的入党志愿书》(谱例4)中,贺龙表达了对加入中国共产党的热切愿望和深厚情感,这段表演充满感情且令人动容。这两段咏叹调均展示了男中音在声音表现和情感表达上的卓越能力。

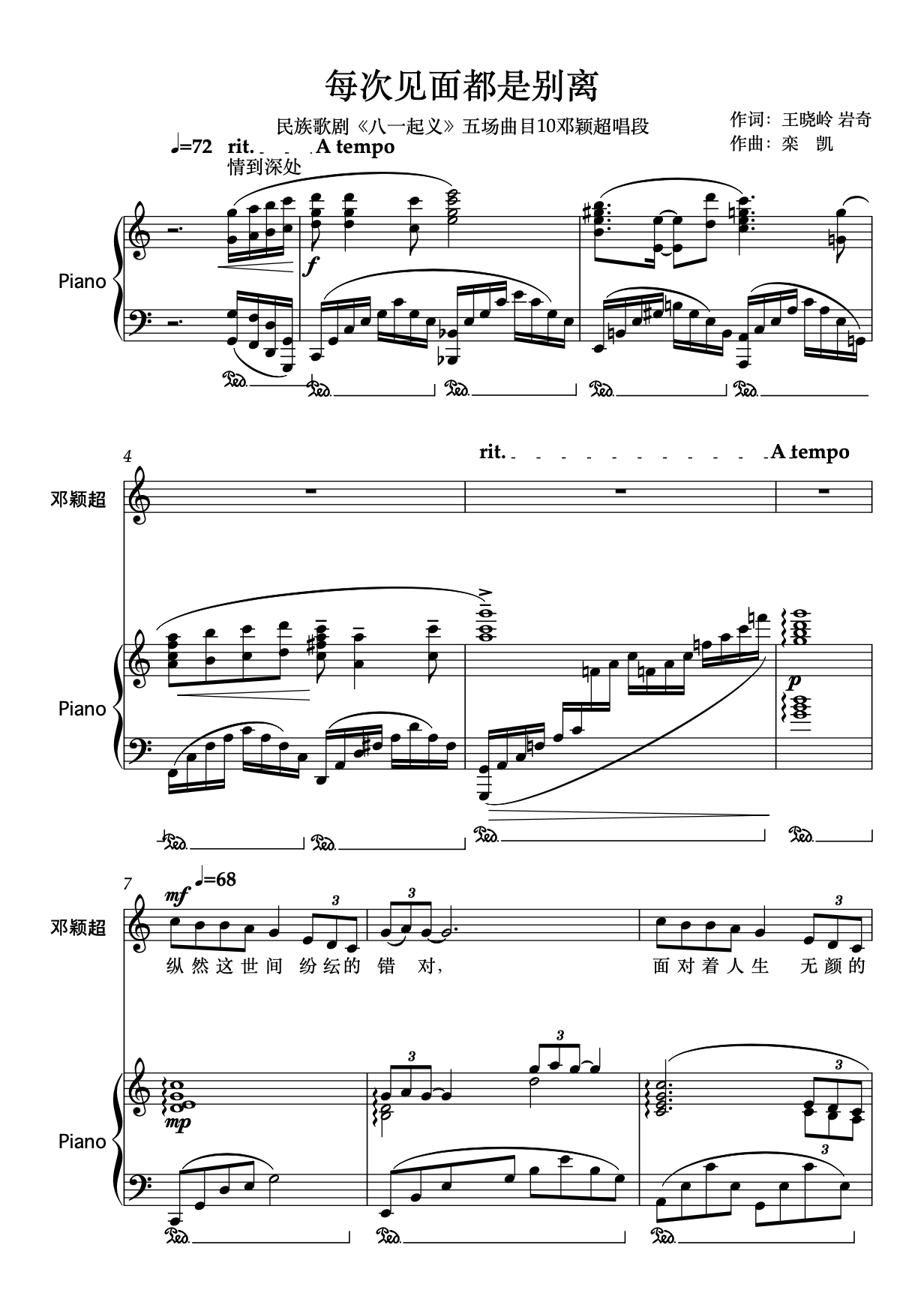

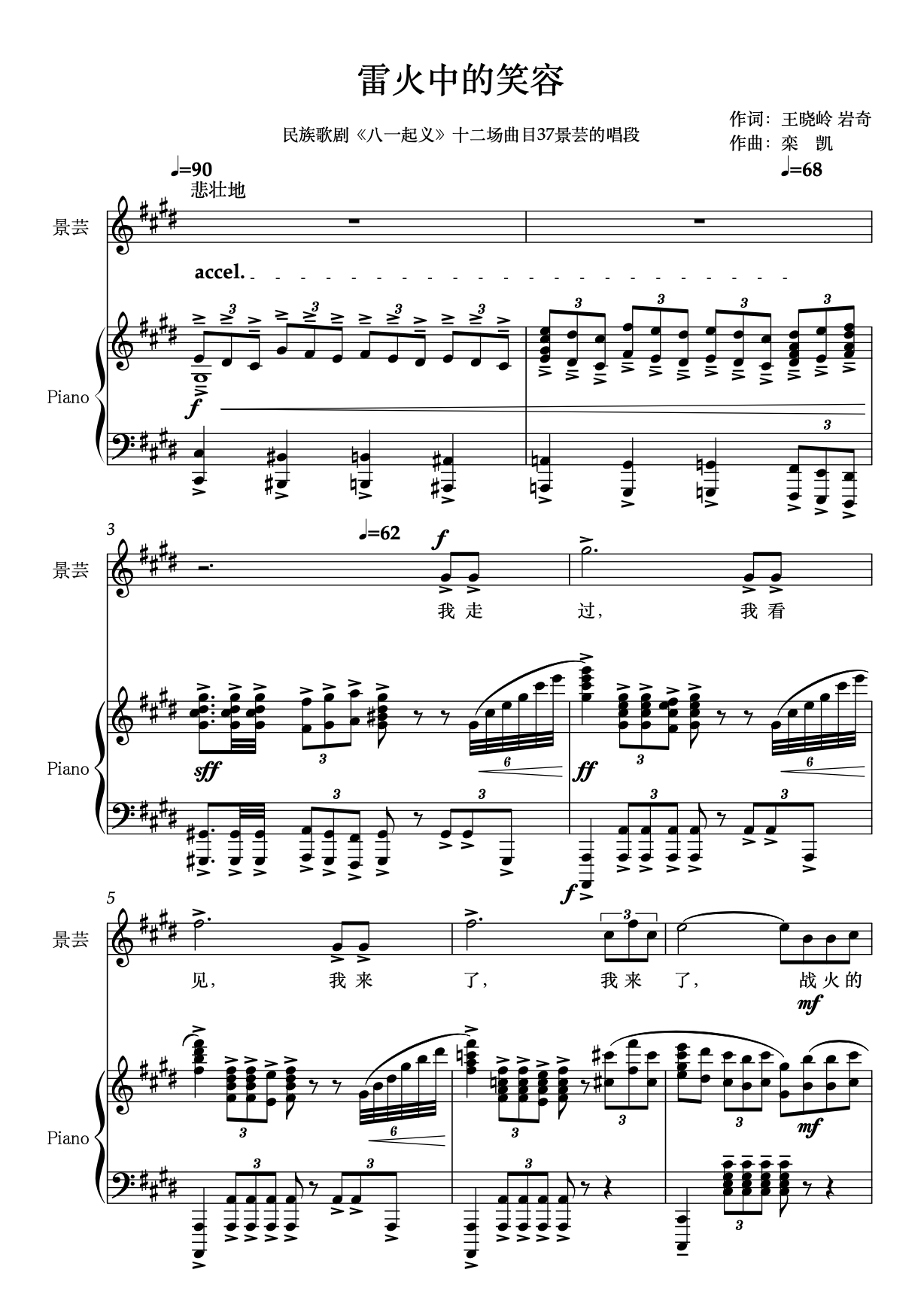

3.女性角色邓颖超和景云的唱段同样值得称赞。邓颖超在第10曲目的唱段《每次见面都是别离》(谱例5)中,将深情与坚韧完美融合,其唱腔中既有不舍之情,又不失坚定之意,为听众留下了深刻印象。她与周恩来合唱的《相伴一生》堪比《沂蒙山》中的经典唱段《等着我,亲爱的人》,自推出以来便受到广泛欢迎和高度评价。景芸在第5曲目的《我要枪》和第37曲目的《雷火中的笑容》(谱例6)中,同样展现了民族女高音的挑战性和魅力。

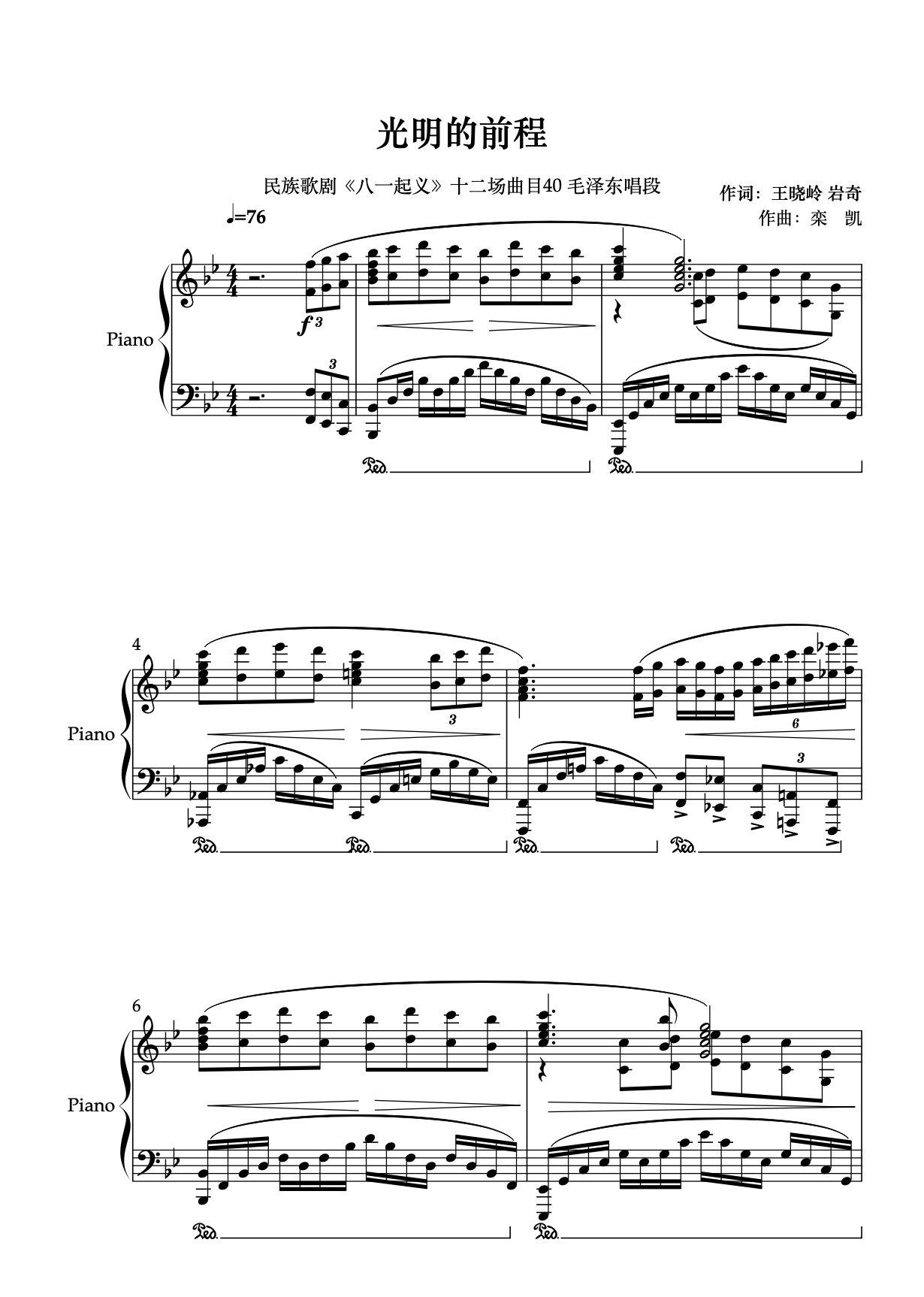

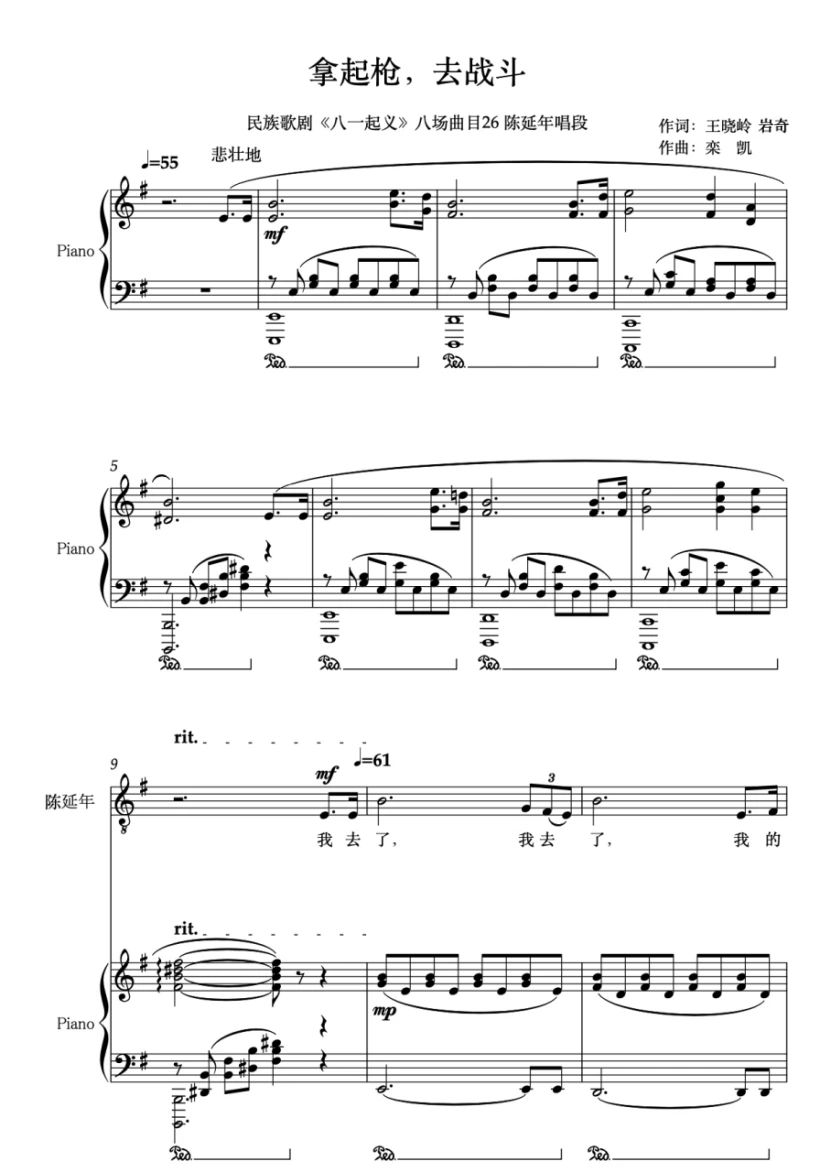

4.值得特别提及的是,毛泽东在第40曲目的咏叹调《光明的前程》(谱例7)和陈延年在第26曲目的咏叹调《拿起枪,去战斗》(谱例8),均为男高音领域中难得的精彩表现。这些唱段不仅在技巧上表现卓越,更在情感传达和艺术表现上达到高峰,共同构成了整部作品的亮点和艺术价值的集中体现。

创新之光芒:音乐的特色

本剧音乐创作的特色和亮点可以概括为以下四个方面:

1.音乐创作遵循民族歌剧《沂蒙山》和《同心结》的核心模式,即以音乐为核心。首先着重创作核心咏叹调,然后展开主要唱段的创作,最终完善功能性唱段。我特别重视核心唱段的创作,坚信一部歌剧的核心唱段如果能够深入人心,该剧目便能历久弥新。在深入研究剧本并经过周密思考后,我制定了音乐创作目录,其中包括了周恩来的《等待这一刻》、贺龙的《我的入党志愿书》和景芸的《雷火中的笑容》等重要唱段。

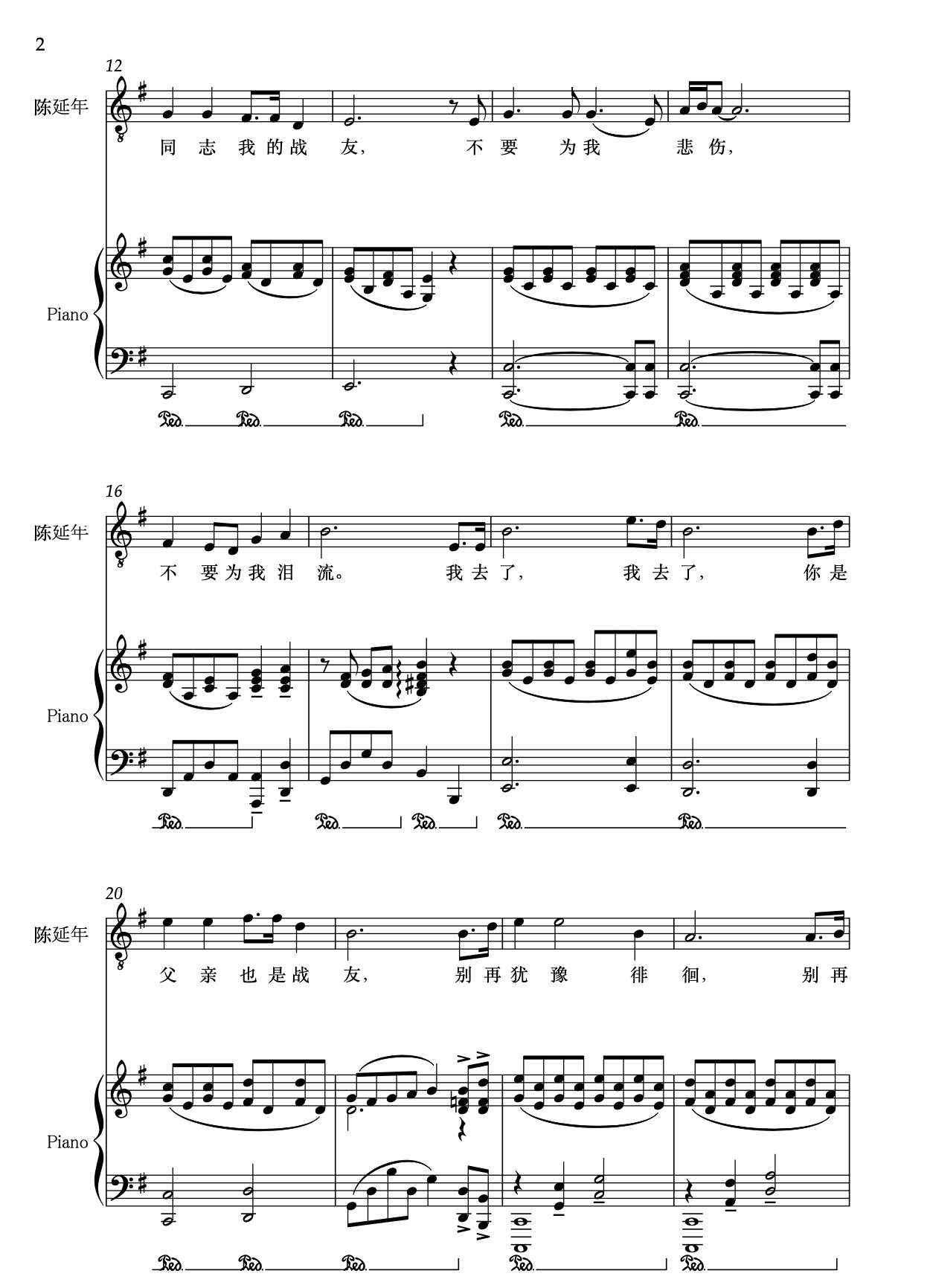

2.大量运用合唱以呈现歌剧中的波澜壮阔场景和史诗般的舞台效果。在《八一起义》中,合唱的应用不仅丰富了剧中的表现形式,而且加强了剧的宏大叙事和英雄史诗感。全剧共有14首合唱唱段,包括《怒火在风雨中燃烧》《甘棠湖上歌儿飞》《按时起义》等。这些合唱作品不仅具有戏剧性和专业性,还包括许多优秀的群众合唱作品,如《党的队伍向前方》和《南昌起义歌》。其中混声合唱《党的队伍向前方》表现了人民军队听党指挥,永远听党话,始终跟党走的军队本色。男声合唱《按时起义》具有非常强烈的战斗性和戏剧矛盾冲突,现场的效果非常震撼,给观众带来了极具冲击力的视听感受。相信随着时间和大众的检验,这些优秀的作品必将在神州大地响彻,在历史与人们心中留下深刻的烙印。

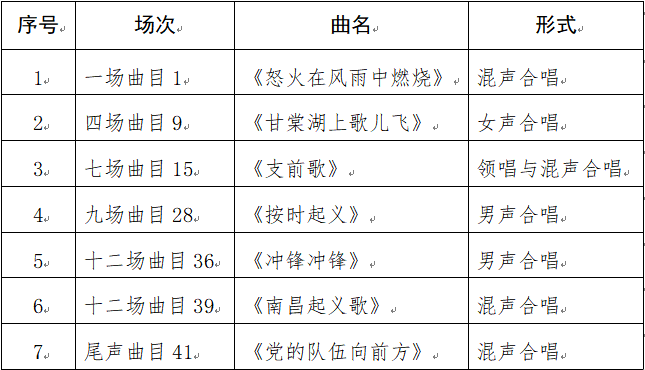

3.剧中广泛使用男重唱段。由于《八一起义》是以男性角色为主的剧目,剧中出现了大量人物和戏剧性的对话(大量开会场景),共有九段重唱,包括《约定》(毛泽东与周恩来)和《我们早已迫不及待》(李立三、谭平山等)。这些重唱段落在推进剧情、营造氛围和丰富演唱形式方面起着至关重要的作用。

4.采用多主线贯穿式创作。《八一起义》的音乐创作中,四条主线穿插全剧,包括“等待这一刻”主题、“起义”主题、“约定”主题和“爱情”主题等。这些主题不仅以歌唱形式出现,也以器乐或背景音乐的方式贯穿整部剧目,实现了音乐上的高度统一。

在民族歌剧《八一起义》的音乐构成中,四条主题线索精妙贯穿,共同构筑了作品的深刻内涵和丰富情感。首先,周恩来的“等待这一刻”主题线作为核心动机,穿插于《序曲》、幕间曲、《我在等待这一刻》《生命的旗帜》及谢幕曲等关键部分,成为串联全剧的精神脉络。其次,“起义”主题线以男声合唱《按时起义》为基础,通过《序曲》、九场曲28《按时起义》、十二场曲36《冲锋冲锋》三次的出现和变奏以及多次衔接音乐的铺垫,不仅营造了悬念与紧张感,更生动塑造了起义军官兵的英勇无畏与坚定信念。此外,毛泽东与周恩来之间的“约定”线索贯穿于剧中关键时刻,如二场曲4《约定》,八场曲24《约定2》的激烈争论之后,以及十一场曲34《约定3》的关键决策时刻,展现了两位革命领袖深厚的战友情谊与坚定的革命决心。最后,周恩来与邓颖超的爱情线索通过三场曲11的二重唱《相伴一生》以及8场曲21和11场曲33的两次再现,为全剧增添了温情与浪漫的元素。

这四条主题线索不仅在剧中歌曲中显现,还以器乐形式或背景音乐出现在幕间和过渡段落,进一步加强了全剧的音乐统一性和深度。

经验与展望:前行的脚步

(一)心得体会

歌剧的音乐创作是一项极为复杂且要求极高的艺术创作过程。它不仅涉及音乐创作本身的技巧和美学,还需要深刻理解戏剧文本、角色特性,以及整个剧情的发展。歌剧音乐的成功在很大程度上取决于如何巧妙地将音乐与戏剧元素结合,使之成为一个统一的整体。作为一名作曲家,在歌剧的音乐创作中需要关注以下几个重要方面:

1.角色塑造与声部设置:根据每个角色的性格、情感状态以及剧情需要,创作相应风格和情感色彩的音乐。同时,考虑每个角色的声部(如男高音、女高音、男低音等),为他们创作合适的旋律和音域。

2.音乐与文本的融合:歌剧音乐不仅要美妙动听,更要能够准确传达剧本的文本意义,加强戏剧的表现力。这就要求作曲家在旋律、节奏、和声等方面与歌剧的文本紧密结合。

3.场景与氛围的营造:通过不同风格的音乐来描绘不同的场景,营造相应的氛围。例如,柔和的旋律可能用于表现浪漫情景,而紧张的节奏和不和谐的和声可能用于战争或冲突场景。

4.整体结构与布局:一个成功的歌剧还需要有清晰的结构和合理的音乐布局。这包括安排好独唱、重唱、合唱等不同音乐形式的出现顺序和比重,以及整个歌剧的起伏和高潮的安排。

5.配合舞台表演:音乐需要与演员的表演、舞台设计、灯光和服装等元素协调一致,共同构建歌剧的艺术世界。

作曲家在创作过程中还需要与导演、编剧、声乐家等其他创作团队成员紧密合作,以确保音乐能够最大程度地服务于整个歌剧的艺术效果。总之,歌剧音乐创作是一门高度集成的艺术,它要求作曲家不仅拥有扎实的音乐技巧,更要有深厚的文学素养、广博的知识背景和敏锐的艺术感受力。

(二)奋进中的展望

在当代中国,文艺作品不仅承载着审美价值,更担负着传递文化精神和价值观的重要使命。民族歌剧《八一起义》的创排正逢习近平文化思想的提出,习近平文化思想强调文艺作品的思想性、艺术性与观赏性的有机统一,倡导文艺工作者承担起举精神旗帜、立精神支柱、建精神家园的责任。这一思想对当代文艺创作提出了新的要求,为新时代的文化工作提供了重要的思想武器和行动指南。即作品不仅要具有深刻的思想内涵,还应展现出高水平的艺术表现力和广泛的群众吸引力。《八一起义》在创排过程中深刻融入了习近平文化思想的精髓,通过歌剧这一艺术形式,不仅成功地塑造了鲜明的音乐形象和深刻的人物性格,还巧妙地将历史的、人民的、艺术的和美学的元素结合起来,创作出了既有筋骨、有道德、有温度,又具有强烈艺术震撼力的作品。

《八一起义》以其独树一帜的艺术形式,深刻地诠释和传达了“建军精神”和“八一精神”,为红色基因的继承与发扬开辟了全新的路径。这不仅凸显了文艺作品在精神文化传承方面的独特价值,也标志着中国民族歌剧在艺术创新和文化自信方面迈出的新步伐。通过对《八一起义》的精心创作与演绎,中国民族歌剧不仅在传递精神价值、追求艺术卓越的道路上稳步前行,同时也为庆祝人民军队成立百年贡献了一件文化瑰宝。《八一起义》不仅是一次艺术上的创新实践,更是一次精神上的传承与发扬,向世界展示了中国艺术家在继承红色基因、弘扬民族精神方面的不懈努力和卓越成绩。回顾中国歌剧走过的百年历程,感受到了肩膀上的分量越来越重,但我们有恒心、有信心,在艺术创作的征程中高擎精神旗帜,不断向着艺术高峰迈进,为繁荣发展中国民族歌剧尽自己一份力量。