舞剧《天工开物》北京站一年内进行了3轮演出, 13场全部售罄。此次于北京天桥艺术中心10月9日-12日上演5场演出,已全部售罄。

“现象级”舞剧作品《天工开物》是总导演“陆川”首部跨界舞剧,定义了“ 明制美学”的舞台,呈现了“华流才是最顶的”。这场“天工热潮”即将重返京城,这股磅礴的生命力将再现“文艺界的大作,舞剧界的大片”。

《天工开物》到底有什么魔力,让世界各国科学家如此推崇,让欧洲学者都承认“它推动了欧洲的农业发展和工业革命”?原因就在于书中隐藏了很多鲜为人知的“黑科技”。

18世纪,虽然欧洲工业革命已经拉开序幕,但是在农业生产方面却十分落后。《天工开物》中详细记载了春耕、夏耘、秋收的“耕作三步法”,包括育种、育秧、病虫防治技术和犁、耙、筒车、水车、拔车等工具的使用,提高了欧洲、日本等国家,农业生产效率,直接推动了世界范围内的农业革命。

欧洲在12世纪学会造纸,但一直以来都是以破布为原料进行生产。1837年,法国人儒莲将《天工开物》“杀青”章节译成法文,其中提到以“楮树皮及桑穰”“竹麻”以及原料混合制浆的造纸方法和“斩竹漂塘、煮楻足火、荡料入帘、覆帘压纸、透火烘乾”的技术工艺,造就了欧洲造纸技术和产业的变革。

明朝时我国已经有了非常成熟的造船技术,郑和也曾七下西洋。中国船尾舵、水密舱技术领先世界1100年。《天工开物》“舟车”中,就详细介绍了船尾舵尺寸、操作、工作原理以及设计时尾舵与船首、船身的比例关系。这一技术传入欧洲,改变了世界航海技术,客观上加速了大航海时代的到来。

《天工开物》“五金十四”中,记载“凡倭铅古书本无之,乃近世所立名色”这里所说的“倭铅”就是现代物理中的“锌”。宋应星也是世界上第一个科学地论述锌和铜锌合金(黄铜)的科学家。

《天工开物》的伟大历史价值在于,它向世界无偿开放了中国古代科技“源代码”,进而推动了世界范围的科技革命。

然而在中国,宋应星并不那么被“待见”。

在当代,作为江西人,宋应星甚至都不在江西十大名人之列。陶渊明、王安石、王阳明、欧阳修……用一个词形容江西的文化名人,那就是“太卷了”!

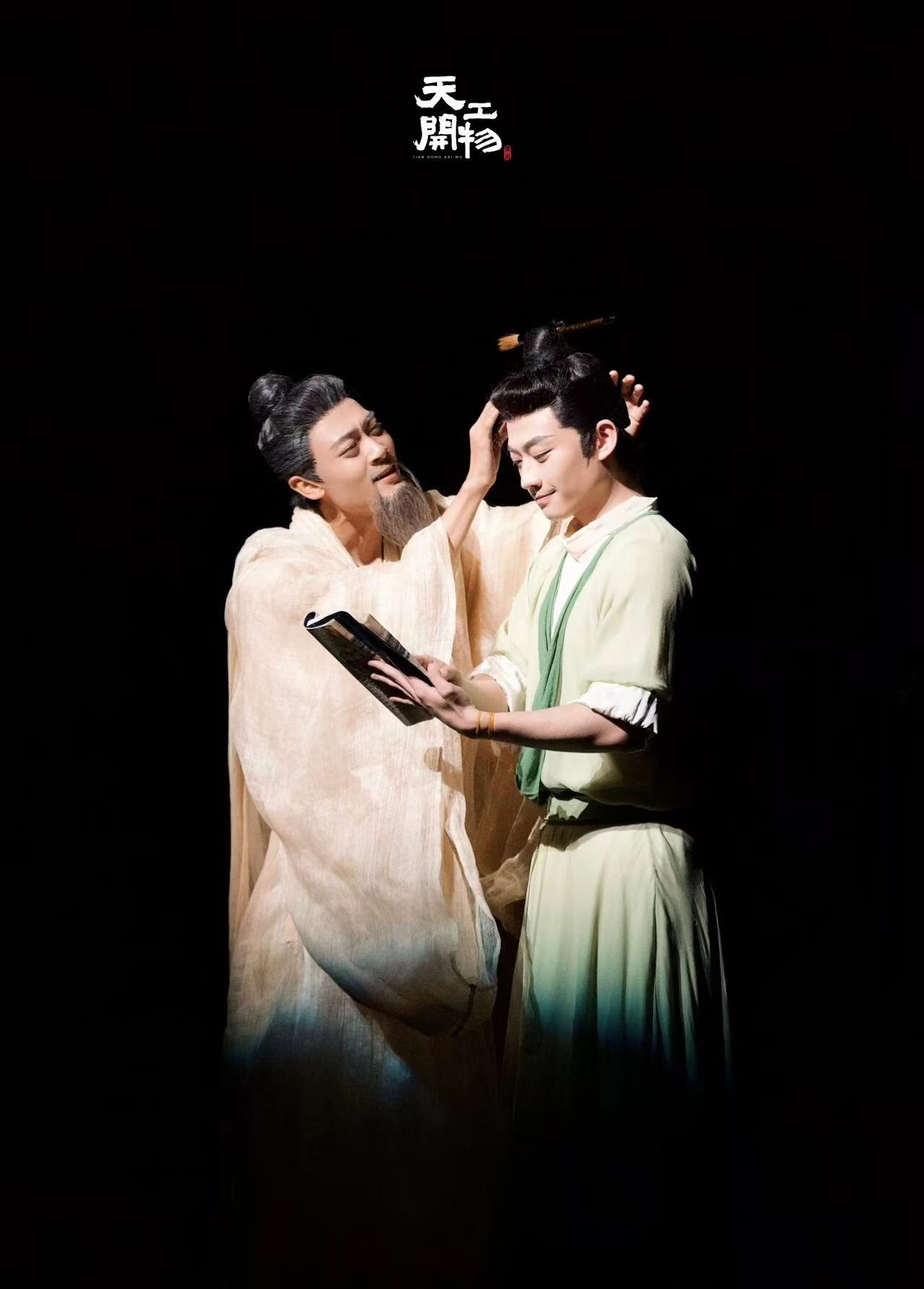

300多年前,作为一位科考六次不第的读书人,在朝代末年更迭兴衰之际郁郁不得志,却感动于沿途精妙绝伦的工农业技术技法,为之穷尽一生精力著书立说。

在“万般皆下品,唯有读书高”的年代,这样的一条道路并不为苦于追求功名的文士们看好,也是当年的“斜杠”青年了。

然而300多年后,著名影视导演陆川在江西采风的路上,遇见了宋应星和《天工开物》。虽然宋应星甚至不在采风题材中,陆川导演却为之“怦然心动”。甚至这样感叹道:“如果要做他,我什么都可以放下!”

他说“宋应星对世界产生的影响,那可是独一无二的”。在记录劳作和工艺技法的字里行间,读出来自于人民、来自于大地野蛮生长的力量,读出宋应星内心的挣扎,不羁的风骨和自由地成长。

将《天工开物》做成一部舞剧的过程,让陆川感觉自己仿佛“从冷板凳上一起被扶起来了”。

宋应星身上承载着科学的精神,为这个国家民族的科技传承,付出长久而孤寂的努力,在明朝国破家亡之际,靠一己之力把中华民族先进的科学技术汇聚在一本书里,他是一个时代的逆行者。

300多年前“科技狂人”的人生起伏和他写下的《天工开物》不再是冰冷、陌生的文字,而是蕴含着一种热烈、滚烫的精神。很多观众看完都感动不已,甚至泪流满面。

《天工开物》渴望探寻他灵魂深处那股力量,也希望能够激励更多的人。毕竟,人生不光是轨道、赛道,更是漫漫旷野,是野蛮生长。

陆川和宋应星,"生而不同,敢为不同”。